从Tsingtao(青岛)、Changyu(张裕),到Huawei(华为)、Wahaha(娃哈哈),再到Alibaba(阿里巴巴)、byte dance(字节跳动)、WeChat(微信),中国品牌在起英文名字经历了三个历史阶段。这是品牌名的变化,也是中国品牌与世界沟通方式的变化。

中国品牌给自己的品牌设计起英文名字的三个阶段

第一阶段——威妥玛拼音时代

1867年,也就是清朝同治年间,英国人威妥玛(Thomas Francis Wade)等人以罗马字母为汉字注音,创立了威式拼音法。

威妥玛曾于1871年任英国驻华公使,1883年回国,1888年起在剑桥大学任教授,讲授汉语,直至1895年逝世。

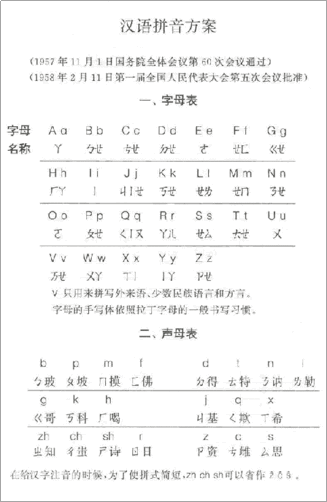

这套注音规则,直到1958年中国开始推广汉语拼音方案之前,一直被广泛用于中国语言外译。

而像茅台(Moutai)中华(Chunghwa)、张裕(Changyu)、青岛(Tsingtao)这些品牌,在汉语拼音方案推广之前,就已经享誉海内外,所以为了保证历史的延续性,这些品牌便保留了威妥玛拼音的品牌设计名。

汉语拼音推行之后,威妥玛拼音法虽在国内基本不再使用,但在西方学术界仍较为流行。

有些使用威妥玛拼音的专有名词已被吸纳为英文的外来语,例如:功夫(Kungfu)、太极(Taichi)、易经(I Ching)、清明节(Chingming Festival)、宫保鸡丁(Kungpao Chicken)等等。

以1958年为分界线,在这之后的品牌几乎均不再使用威妥玛拼音。

而快餐品牌真功夫的英文名却是Kungfu,这是因为这个词已经伴随着李小龙的电影被国内外所熟知,成为了英语当中的一个外来语,在海外使用这个名字会更容易被理解和更容易进入国外消费者的心智。

第二阶段——汉语拼音时代

1958年,第一届全国人民代表大会正式批准了《汉语拼音方案》,这是建国至今唯一未被修改过的法案。

在此之后,汉语拼音的影响不断扩大,直接使用汉语拼音作为品牌设计名的企业不胜枚举,华为(Huawei)、海尔(Haier)、娃哈哈(Wahaha)等,这些在互联网兴起之前出现的品牌普遍使用汉语拼音作为品牌名,可以说,这种取名方法沿袭了威妥玛拼音时代的思维惯性。

此外,汉语拼音的发明,使得中国人能够更方便的使用电脑,这大大推动了互联网在中国的发展。

最早的一批互联网企业如百度(Baidu)、淘宝(Taobao),为了抢占.com的域名,也倾向于直接使用汉语拼音,这就给后面出现的品牌又造成了思维上的惯性。

然而,由于汉语拼音的特殊性,某些发音对于外国人来说是无法读取的。

如华为huawei,外国人会读成:喝蛙为、呼为,甚至是夏威夷(Hawaii);小米xiaomi,则会被读作:赛哦买、走欧米、攥阿迷,因为他们无法发出X的音。

这种拼读障碍会直接影响品牌在国际上的传播。

第三阶段——重命名时代

在不同文明相互交流的初期,使用音译拼读是快速让彼此理解所指为何的方式。然而随着交流日益频繁,对双方文化的理解逐渐加深,用对方听得懂的语言和对方说话,才是更高效的沟通之法。

品牌的名字是品牌和消费者沟通的重要媒介,一个能让外国人会读、能懂的名字,才是一个好名字。

Alibaba(阿里巴巴)、byte dance(字节跳动)、WeChat(微信),这些新时代的品牌名就具备了这种特点。

马云当年做命名测试的时候就曾问一个外国女孩,你知道Alibaba吗?女孩答,我不仅知道,我还知道打开宝藏大门的通关密语是什么——芝麻开门。

像Alibaba这样的名字,根植于全世界人们的心智里,是宝贵的全球性心智资源,且这个名字与品牌想要传达的内容又高度相似,是一个绝佳的名字。

而byte dance(字节跳动)、WeChat(微信)也是外国人一看就懂、一读就通的名字。

Byte dance极富画面感,传递了一种程序员的浪漫,而这个名字之所以出色,是因为当年张一鸣是先想到英文名,再根据英文名进行翻译的结果。

WeChat——小小的、随意地聊个天,跟微信这个中文名字也互相吻合。

抖音的英文名是tiktok,而快手的英文名则是kuaishou,看得出来,抖音是个第三代的名字,而快手则是个第二代的名字。

摸清了历史脉络,对于中国品牌出海该取个怎样的品牌名,思路也就逐渐清晰了。